陈建毅等在二维取向COFs基PN异质结构用于光催化合成H2O2方面取得新进展

过氧化氢(H₂O₂)因绿色氧化优势而具有广泛的应用场景,但传统的蒽醌(AQ)氧化法合成存在高能耗与污染问题,与可持续发展理念相悖。近年来,共价有机框架(COFs)作为一种新兴的多孔材料,尤其是具有明确供体-受体结构的席夫碱COFs凭借独特的拓扑结构特征,在光催化领域展现出令人瞩目的应用前景,为解决H₂O₂的绿色合成难题带来了新的希望。然而,在构建光催化剂时,许多研究工作多采用无序堆叠的COFs粉末材料。这种材料结构上的缺陷导致电子与空穴的复合概率较高,从而使得光催化活性难以达到理想水平。因此,深入探究COFs材料的结构与性能之间的内在联系,揭示其光催化反应的微观机理,并探索出新颖的结构框架和巧妙的改性策略,对于开发出具有更高光催化活性的COF材料用于绿色合成H₂O₂具有重要的理论意义和实际应用价值。

在中国科学院和国家自然科学基金委的支持下,化学研究所有机固体实验室陈建毅研究员围绕二维 COFs及其异质结构薄膜的大面积可控制备,以及结构-性能调控方面开展了深入的研究,并取得了系列研究进展(Angew. Chem. Int. Ed. 2022,61,e202113067;Nat. Commun. 2022,13,1411;Nat. Commun. 2022,13,7599;J. Am. Chem. Soc. 2023,145,26900;Angew. Chem. Int. Ed. 2024,63: e202317876;Nat. Commun. 2024,13,10487)。

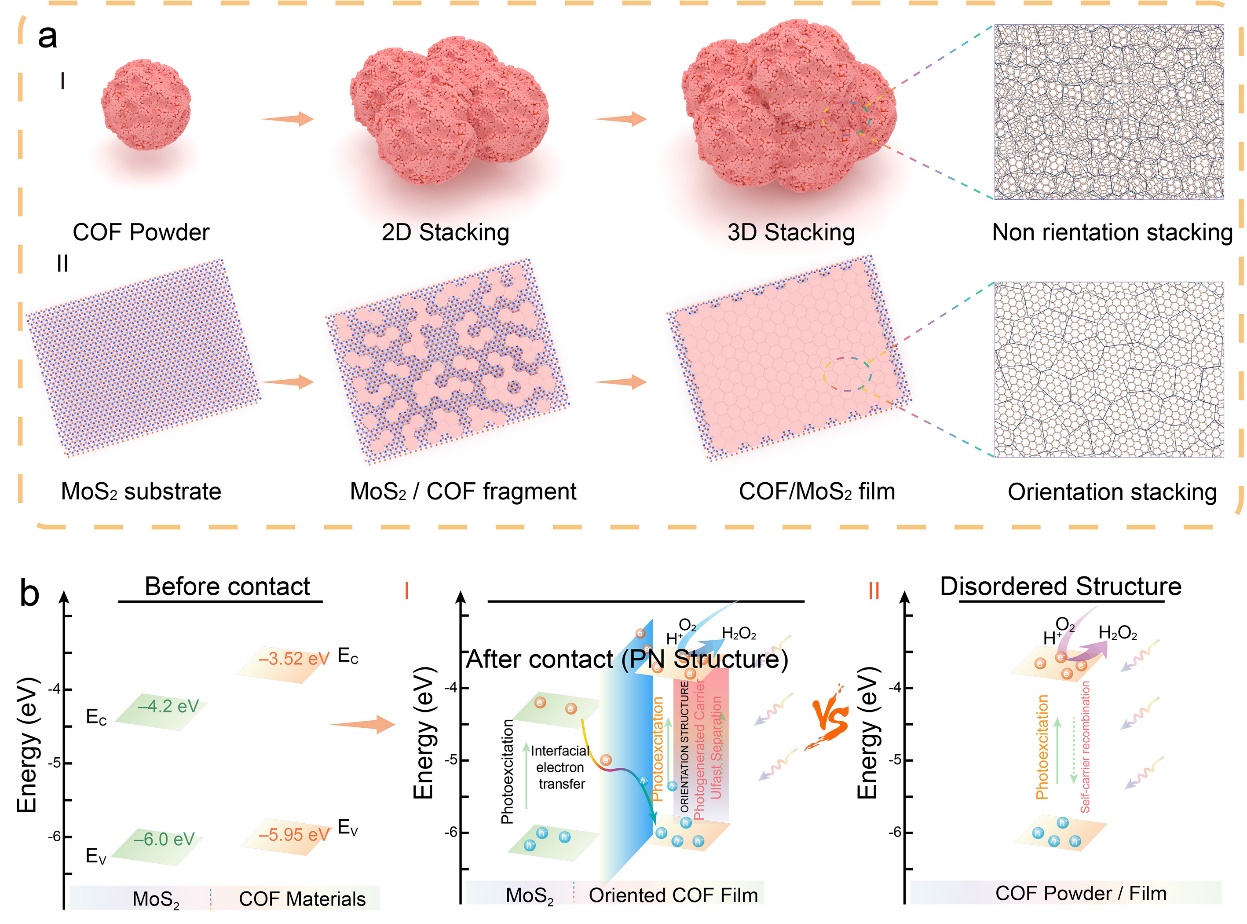

近期,该研究团队创新性地提出了一种基于单层n型半导体二硫化钼(MoS₂)诱导生长的策略,成功实现了大面积、高度取向的COFs基PN异质结薄膜的原位制备,并用于光催化合成H2O2。实验数据显示,所制备的取向型COFs/MoS2薄膜展现出高度有序的层间堆叠结构以及给体-受体单元的定向排列特性。这种独特的结构为光催化反应构建了高效的电荷传输路径,有效克服了传统无序COFs材料在性能上的局限性。借助PN异质结内建电场的协同作用,该薄膜实现了高达8154 μmol·g–1·h–1的光催化产率。进一步的机理研究表明,COFs/MoS2的取向结构能够显著促进光生电子-空穴对沿分子骨架及层间堆叠方向的高效分离与传输,从而显著提升光催化合成H₂O₂的性能。该项工作不仅发展了单分子层MoS2诱导自组装技术用于超薄有序COFs薄膜的可控自组装,成功构建了COFs基PN异质结薄膜催化剂,还深入探究了调控PN结取向对光生载流子分离效率及传输动力学的影响机制。该工作为COFs基PN异质结构在光催化合成H₂O₂领域的研究与应用奠定了坚实基础。相关研究工作发表在Angew. Chem. Int. Ed.期刊上(https://doi.org/10.1002/anie.202505491),文章第一作者为化学所刘明辉博士和北京大学博士生徐亚超,通讯作者为陈建毅研究员、北京大学郭少军教授和北京化工大学刘友星副教授。

图 (a)亚胺连接的TAPB-DMTA COFs材料制备过程示意图。不溶性COFs团簇在溶液中或SiO2/Si基材表面聚集,形成堆叠颗粒形态(I),

以及在MoS2表面生长定向COFs膜,构建取向PN异质结构膜(II)。(b)增强光催化活性的机制。

有机固体实验室

2025年5月20日

附件下载: