张德清课题组在可图案化及可修复有机高分子半导体方面取得新进展

有机高分子半导体的高分辨率精确图案化是构建有机电路的关键技术之一,通过图案化可以减少单元器件之间的干扰并提升器件稳定性。与此同时,修复特性能够有效解决有机高分子半导体因超出弹性极限而导致的机械变形、性能衰退问题,从而提升电子设备的可靠性和耐用性。将可图案化及可修复两种功能同时集成到有机高分子半导体中,有利于拓展有机高分子半导体在柔性电子器件中的应用前景。

近日,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学研究所有机固体实验室张德清课题组在前期工作基础上(Acc. Chem. Res.2024,57, 625;Adv. Mater. 2024,36,2407305;Adv. Mater. 2024,36,2309256;Angew. Chem. Int. Ed. 2021,60,21521.),发展了兼具可图案化与可修复两种功能的有机高分子半导体(图1)。该策略利用硫辛酸基团的动态共价二硫键,首次实现将光图案化和热修复功能成功集成到一种基于吡咯并吡咯二酮的聚合物半导体中。

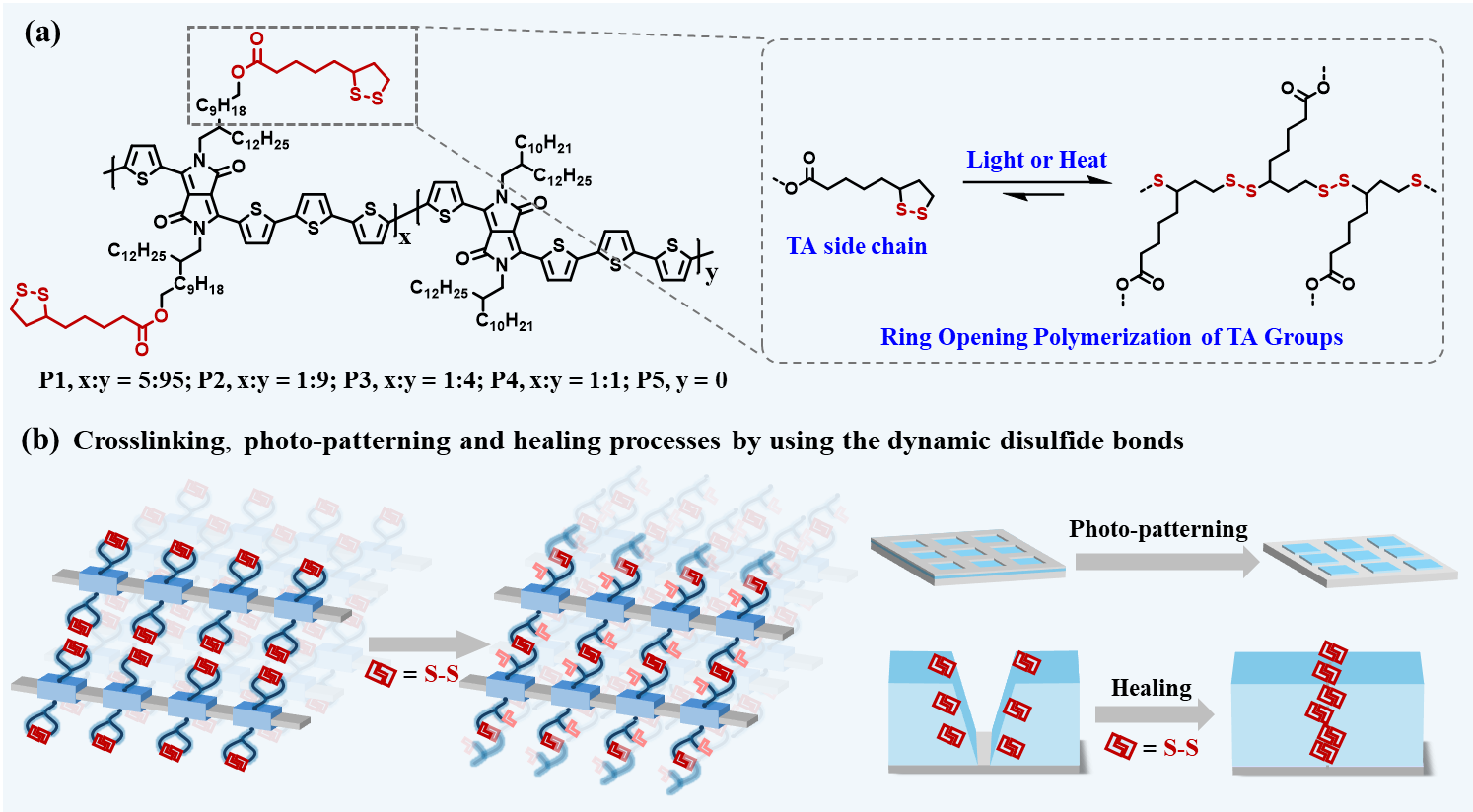

图1.(a)侧链带有硫辛酸基团的聚合物半导体(P1-P5)的结构式及硫辛酸基团的开环聚合反应示意图。(b)通过二硫键动态可逆的断裂和形成实现交联、图案化和修复过程的示意图。

研究结果表明,侧链中硫辛酸的引入比例对有机高分子半导体的迁移率有显著影响。当含有硫辛酸基团的侧链与纯烷基链的重复单元的摩尔比大于1:4时,其迁移率低于不含硫辛酸侧链的聚合物PDPP4T(聚吡咯并吡咯二酮-四噻吩)。因此,我们选用含有硫辛酸基团的侧链与纯烷基链的重复单元的摩尔比为1:4的聚合物P3(如图1),进行图案化和修复性能的测试。实验表明,P3薄膜在365 nm紫外光照射下展现出优异的光图案化能力,其灵敏度(S)和对比度(γ)分别达到210 mJ/cm2和1.2。值得注意的是,图案化过程对薄膜的形态、分子链堆积及电荷传输迁移率几乎没有影响。此外,划伤的图案化薄膜在暴露于氯仿蒸气并进行后续热退火后能够完全自愈,并且迁移率得以恢复。相比之下,侧链中不含硫辛酸基团的PDPP4T薄膜在相同条件下,仅恢复了82.6%的裂痕深度和54.5%的迁移率。这些结果证明,通过在聚合物侧链中引入硫辛酸基团,是构建多功能有机高分子半导体的有效途径,并为光刻兼容、自修复的智能柔性器件构筑提供了新路径。相关结果发表在《德国应用化学》 (Angew. Chem. Int. Ed.2025,64,e202425172.)上。文章的第一作者为薛香博士,通讯作者为张德清研究员和李诚副研究员。

有机固体实验室

2025年5月12日

附件下载: